對農(nóng)作物產(chǎn)量影響最大的因素

農(nóng)作物的產(chǎn)量受到多種因素的影響�����,這些因素可以大致分為自然因素和人為因素兩大類�����。了解這些因素對于提高農(nóng)業(yè)產(chǎn)量�����、保障食品安全具有重要意義�。

一�、自然因素

-

氣候條件

- 溫度:不同作物對溫度的需求不同。過高或過低的溫度都會抑制作物生長���。

- 降水:適量的雨水是作物生長所必需的。過多或過少都會影響作物的正常生長���。

- 光照:充足的光照有助于光合作用�����,促進(jìn)作物生長���。

- 風(fēng)力:強(qiáng)風(fēng)可能會造成物理損傷�,影響作物產(chǎn)量����。

-

土壤質(zhì)量

- 土壤類型:不同的作物適合在不同類型的土壤中生長。

- 土壤肥力:包括有機(jī)質(zhì)含量����、礦物質(zhì)營養(yǎng)元素等,直接影響作物的生長發(fā)育�。

- 土壤pH值:適宜的酸堿度有利于作物吸收養(yǎng)分。

- 土壤結(jié)構(gòu):良好的土壤結(jié)構(gòu)有利于根系發(fā)展�,提高水分和養(yǎng)分的利用率。

-

生物因素

- 害蟲與病害:會直接損害作物�����,降低產(chǎn)量���。

- 雜草競爭:與作物爭奪水分�����、養(yǎng)分和空間��,影響作物生長��。

- 有益微生物:如固氮細(xì)菌等����,能改善土壤環(huán)境,促進(jìn)作物生長���。

-

自然災(zāi)害

- 洪澇災(zāi)害:導(dǎo)致作物淹水死亡��。

- 干旱:限制水分供應(yīng)����,影響作物生長��。

- 冰雹�����、臺風(fēng)等極端天氣:造成作物機(jī)械損傷��。

二���、人為因素

-

農(nóng)業(yè)技術(shù)

- 種植技術(shù):如輪作�����、間作等合理種植方式可以提高土地利用率���。

- 灌溉技術(shù):科學(xué)合理的灌溉能夠有效利用水資源,保證作物水分需求����。

- 施肥技術(shù):根據(jù)作物需求施加適量肥料,避免浪費(fèi)和污染��。

- 病蟲害防治:采用物理、化學(xué)及生物方法綜合防控���,減少損失。

-

農(nóng)業(yè)政策

- 政府補(bǔ)貼:通過財政支持鼓勵農(nóng)民種植特定作物����。

- 農(nóng)業(yè)保險:為農(nóng)民提供風(fēng)險保障,減輕自然災(zāi)害帶來的經(jīng)濟(jì)損失���。

- 技術(shù)推廣:政府機(jī)構(gòu)或科研單位向農(nóng)戶傳授先進(jìn)農(nóng)業(yè)技術(shù)和管理經(jīng)驗(yàn)���。

-

市場因素

- 市場需求:市場需求的變化會影響農(nóng)民選擇種植何種作物�。

- 物價波動:農(nóng)產(chǎn)品價格的上漲或下跌會影響農(nóng)民的種植意愿和投入成本�。

-

社會經(jīng)濟(jì)條件

- 教育水平:較高的教育水平有助于農(nóng)民掌握更多現(xiàn)代農(nóng)業(yè)知識和技術(shù)。

- 勞動力狀況:充足的勞動力資源對于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)至關(guān)重要����。

- 資金支持:獲得足夠的資金支持可以幫助農(nóng)民擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,引進(jìn)新技術(shù)�。

以上就是影響農(nóng)作物產(chǎn)量的主要因素,它們相互作用�����,共同決定了最終的產(chǎn)量水平����。農(nóng)民和相關(guān)機(jī)構(gòu)需要綜合考慮這些因素,采取相應(yīng)措施����,以實(shí)現(xiàn)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的可持續(xù)發(fā)展。

推薦一些好種好賣的經(jīng)濟(jì)作物藥材植物

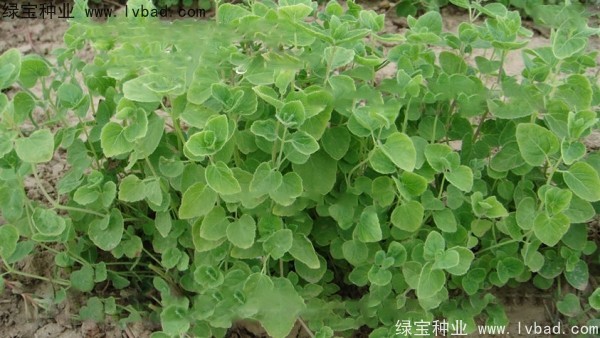

1.益母草

2.青蒿

3.苦參

4.瓜蔞

5.防風(fēng)

6.甘草

7.黨參

8.當(dāng)歸

9.板藍(lán)根

10.白術(shù)

11.丹參

12.三七

13.重樓

14.前胡

15.柴胡

16.蒲公英

17.遠(yuǎn)志

18.紫蘇

19.黃芪

20.知母