原始農(nóng)業(yè)在黃河流域的種植情況

黃河流域是中國古代文明的重要發(fā)源地之一��,也是中國原始農(nóng)業(yè)的重要發(fā)展區(qū)域����。這一地區(qū)自新石器時代晚期開始��,逐漸形成了以種植為主的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)體系��。以下是黃河流域原始農(nóng)業(yè)時期主要種植作物的詳細(xì)介紹:

-

粟(小米)

- 起源:粟是最早被馴化的農(nóng)作物之一,大約在公元前6000年至5000年左右�����。

- 特點:耐旱��、適應(yīng)性強(qiáng)��,適合在黃土高原的干旱環(huán)境中生長���。

- 分布:廣泛分布在黃河流域的中上游地區(qū)�,如陜西��、山西�����、河南等地����。

- 重要性:粟是黃河流域早期農(nóng)業(yè)社會的主要糧食作物,對古代社會的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人口增長起到了關(guān)鍵作用����。

-

黍(大黃米)

- 起源:黍與粟同時期被馴化���,也是新石器時代晚期的重要作物。

- 特點:與粟類似�����,黍也具有較強(qiáng)的耐旱性和適應(yīng)性�,但黍的籽粒較大,口感較好���。

- 分布:主要分布在黃河流域的中下游地區(qū)����,如山東����、河北等地。

- 重要性:黍不僅是重要的糧食作物����,還常用于祭祀和禮儀活動,具有較高的文化價值����。

-

小麥

- 起源:小麥的馴化時間稍晚于粟和黍,大約在公元前4000年至3000年左右���。

- 特點:小麥對土壤和氣候條件的要求較高���,但營養(yǎng)價值高,產(chǎn)量穩(wěn)定��。

- 分布:主要分布在黃河流域的中下游地區(qū)���,尤其是河南��、山東等地�。

- 重要性:小麥的引入和發(fā)展����,豐富了黃河流域的農(nóng)作物種類,提高了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多樣性和穩(wěn)定性����。

-

大豆

- 起源:大豆的馴化時間較晚,大約在公元前2000年至1000年左右���。

- 特點:大豆富含蛋白質(zhì)�����,不僅可以用作食物���,還可以用作肥料�。

- 分布:主要分布在黃河流域的中下游地區(qū)����,如河南、山東���、河北等地����。

- 重要性:大豆的種植不僅增加了黃河流域的糧食供應(yīng)��,還促進(jìn)了農(nóng)業(yè)生產(chǎn)的多樣化和可持續(xù)發(fā)展�����。

-

蔬菜和瓜果

- 常見品種:包括葫蘆����、黃瓜����、韭菜�����、蔥等��。

- 特點:這些蔬菜和瓜果多為一年生植物��,生長周期短�,適應(yīng)性強(qiáng)����。

- 分布:廣泛分布在黃河流域的各個地區(qū),尤其是在村莊周邊的菜園中���。

- 重要性:這些蔬菜和瓜果為古代居民提供了豐富的營養(yǎng)來源��,改善了飲食結(jié)構(gòu)�。

總結(jié)

黃河流域的原始農(nóng)業(yè)以粟����、黍�����、小麥為主�����,輔以大豆和其他蔬菜瓜果����,形成了較為完善的農(nóng)業(yè)體系��。這些作物不僅滿足了古代居民的基本生活需求����,還為社會的發(fā)展和文化的繁榮奠定了基礎(chǔ)。通過對這些作物的研究�����,我們可以更好地了解黃河流域古代農(nóng)業(yè)的發(fā)展歷程和特點�����。

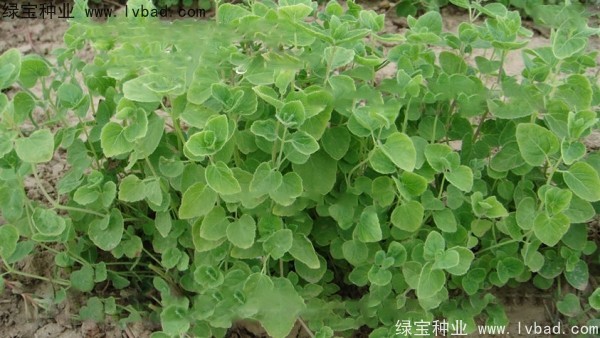

推薦一些好種好賣的中藥材植物

1.益母草

2.青蒿

3.苦參

4.瓜蔞

5.防風(fēng)

6.甘草

7.黨參

8.當(dāng)歸

9.板藍(lán)根

10.白術(shù)

11.丹參

12.三七

13.重樓

14.前胡

15.柴胡

16.蒲公英

17.遠(yuǎn)志

18.紫蘇

19.黃芪

20.知母